O dilúvio de Deucalião, assim chamado para diferenciar-se do dilúvio de Ogigia e de outros dilúvios, foi provocado pela ira de Zeus contra os ímpios filhos de Licaão, o filho de Pelasgo. O mesmo Licaão foi o primeiro a civilizar a Arcádia, institucionalizando o culto ao Zeus Lício, mas acabou irritando Zeus ao sacrificar-lhe um menino. Por essa razão, foi transformado num lobo e sua casa foi destruída por um raio. Alguns dizem que Licaão teve, no total, 22 filhos; outros dizem que teve cinqüenta.

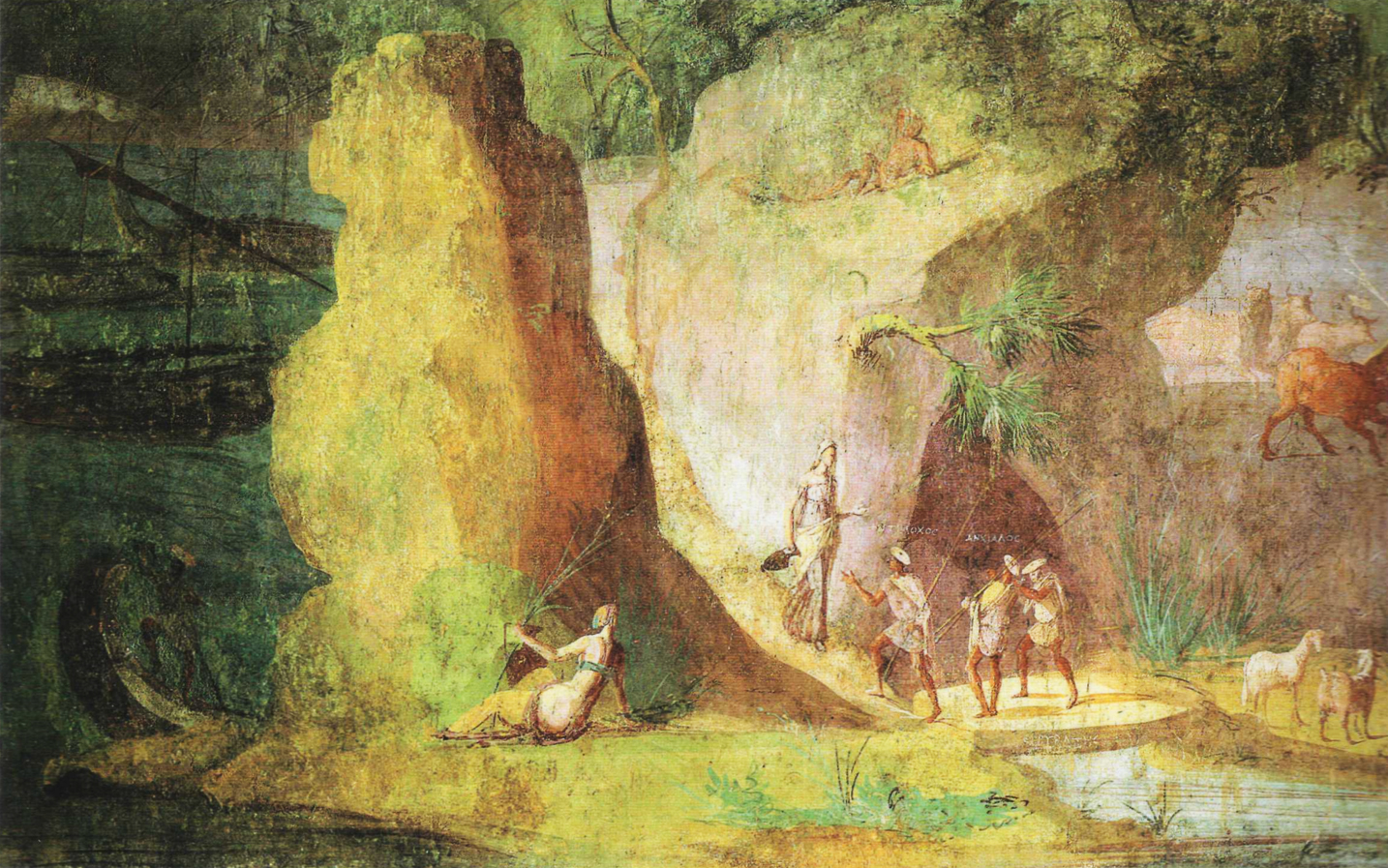

A notícia dos crimes cometidos pelos filhos de Licaão chegou ao Olimpo, e o próprio Zeus foi visitá-los, disfarçado de viajante miserável. Eles tiveram o descaramento de lhe servir uma sopa de miúdos, em que haviam misturado as vísceras de seu irmão Nictimo com as de ovelhas e cabras. Zeus não se deixou enganar e, derrubando a um só golpe a mesa sobre a qual haviam servido aquele repugnante banquete —o lugar ficou conhecido mais tarde como Trapezo —, converteu-os todos em lobos, exceto Nictimo, a quem devolveu a vida.

Após regressar ao Olimpo, Zeus desafogou o seu desgosto desferindo um grande dilúvio sobre a terra, com a intenção de varrer de sua face toda a raça humana. Mas Deucalião, rei de Ftia, avisado por seu pai, o titã Prometeu, que o havia visitado no Cáucaso, construiu uma arca, encheu-a de suprimentos e subiu abordo com sua mulher, Pirra, filha de Epimeteu. Então, o Vento Sul começou a soprar, a chuva desabou, e os rios se precipitaram na direção do mar, que subia com uma assombrosa rapidez, arrasando e submergindo todas as cidades do litooral e das planícies, até que o mundo todo ficou submerso, exceto alguns cumes e montanhas, e todas as criaturas mortais pareciam ter desaparecido, à exceção de Deucalião e Pirra. A arca flutuou por nove dias, quando finalmente as águas baixaram, e a embarcação pousou no monte Parnaso ou, segundo alguns, no monte Etna, no monte Atos ou ainda no monte Ótris, na Tessália. Diz-se que Deucalião obteve a confirmação do fim do dilúvio ao soltar uma pomba em vôo exploratório.

Após desembarcarem sãos e salvos, eles ofereceram um sacrifício ao Pai Zeus, protetor dos fugitivos, e desceram à margem do rio Cefiso para orar no santuário de Têmis, cujo teto se achava coberto de algas e cujo altar estava frio. Suplicaram humildemente que a raça humana renascesse, e Zeus, escutando suas vozes de longe, enviou Hermes para assegurar-lhes de que tudo o que pediam lhes seria concedido. Têmis apareceu em pessoa e disse: “Cubram suas cabeças e atirem os ossos de sua mãe para trás!” Por serem filhos de mães diferentes, ambas já falecidas, Deucalião e Pirra deduziram que a titânide se referia à Mãe Terra, cujos ossos eram as rochas que jaziam às margens do rio. Portanto, cobriram a cabeça e se inclinaram para recolher as rochas, atirando-as por cima dos ombros. As rochas se transformaram em homens ou mulheres, dependendo de quem as houvesse tocado, Deucalião ou Pirra. Dessa forma, a humanidade se renovou, e desde então “povo” (laos) e “uma pedra” (laas) têm sido a mesma palavra em diversas línguas.

Entretanto, Deucalião e Pirra não foram os únicos sobreviventes do dilúvio. Tanto que Megareu, um filho de Zeus, tendo sido despertado de seu sono pelos gritos dos grous, foi impelido a subir até o pico do monte Gerânia, lugar que não chegou a ser coberto pelas águas. Outro que escapou foi Cerambo de Pélion, que, transformado pelas ninfas num escaravelho, pôde voar para o cume do Parnaso.

De modo similar, os habitantes do Parnaso - cidade fundada por Parnaso, filho de Poseidon, que inventou a arte do agouro - foram despertados pelo uivo dos lobos e os seguiram até o alto da montanha. Em memória desses lobos, eles chamaram a sua cidade de Licoréia.

Assim, o dilúvio provou ser pouco eficaz, pois alguns parnasianos emigraram para a Arcádia e repetiram as abominações de Licaão. Até o dia de hoje, um menino é sacrificado ao Zeus Liceu, e suas vísceras são misturadas a outras numa sopa de miúdos, que é então servida a uma multidão de pastores às margens de um rio. O pastor que come as vísceras do menino (que lhe são servidas por sorteio) uiva como um lobo, pendura suas roupas num carvalho, cruza o rio a nado e se transforma em lobisomem. Por oito anos ele fica vivendo entre os lobos, mas, abstendo-se de comer carne humana durante esse período, ele pode regressar, cruzar de novo o rio a nado e recuperar suas roupas. Há algum tempo, um habitante de Parrásia chamado Damarco passou oito anos com os lobos, recuperou sua condição humana e, no décimo ano, após um período de treinamento intensivo num ginásio, ganhou o prêmio de pugilismo nos jogos olímpicos.

Esse Deucalião era o irmão da Ariadne cretense e pai de Oresteu, rei dos lócrios ózolas, em cuja época uma cadela branca pariu uma estaca que, plantada por Oresteu, cresceu e se tornou uma videira. Outro de seus filhos, Anfictião, alojou Dionísio e foi o primeiro homem a misturar vinho com água. Mas seu primeiro descendente e o mais famoso de seus filhos foi Heleno, pai de todos os gregos.

♦

A história de Zeus e as entranhas do menino não é tanto um mito quanto uma anedota moral para expressar a repugnância que provocavam, nas regiões mais civilizadas da Grécia, as primitivas práticas canibais da Arcádia ainda praticadas em nome de Zeus e consideradas “bárbaras e antinaturais”. Cécrope, o virtuoso ateniense contemporâneo de Licaão, merecia somente bolos de cevada, abstendo-se inclusive dos sacrifícios de animais. Os ritos licaones, que, segundo o autor, nunca contaram com o beneplácito de Zeus, aparentemente tinham a intenção de evitar que os lobos atacassem os rebanhos, entregando-lhes um rei humano. Lycaeus significa “da loba”, mas também "da luz”, e o raio no mito de Licaão revela que o Zeus da Arcádia era um rei sagrado que invocava a chuva a serviço da Loba divina, a Lua, a quem a matilha de lobos uivava.

Um Grande Ano de cem meses, ou oito anos solares, era dividido equitativamente entre o rei sagrado e o seu sucessor. Já os cinqüenta filhos de Licaão — um para cada mês do reinado do rei sagrado — deviam ser os que compunham a sopa de miúdos. O número 22, a não ser que seja o resultado do cálculo do número de famílias que se diziam descendentes de Licaão para participar do banquete de miúdos, refere-se provavelmente aos 22 lustros que constituíam um ciclo — o ciclo de 110 anos compunha o reinado de uma linha

O mito do dilúvio de Deucalião, aparentemente trazido da Ásia pelos heleênicos, tem a mesma origem da lenda bíblica de Noé. Porém, enquanto Noé é citado como inventor do vinho numa fábula moral hebraica que justificava a escravização imposta aos cananeus por seus conquistadores semitas e cassitas, a citação da invenção do vinho por Deucalião foi suprimida pelos gregos, que a atribuíram a Dionísio. Entretanto, Deucalião é descrito como irmão de Ariadne, que, ligada a Dionísio, era a mãe de várias tribos seguidoras do culto do vinho, e o nome dele continuou sendo “marinheiro do vinho novo” (de deucos e halieus). O mito de Deucalião registra um dilúvio mesopotâmico do terceiro milênio a.e.c., bem como a festa outonal do Ano-novo da Babilônia, Síria e Palestina. Essa festa celebrava o novo vinho doce, servido por Parnafistim aos construtores da arca, na qual (conforme o poema épico babilónico Gilgamesh) ele e sua família sobreviveram ao dilúvio enviado pela deusa Ishtar. A arca era um barco-lua, e a festa, celebrada por ocasião da Lua nova mais próxima do equinócio de outono, era uma forma de evocar as chuvas invernais. Ishtar, no mito grego, é chamada de Pirra - nome da deusa-mãe dos puresati (filisteus), povo cretense que chegou à Palestina através da Cilicia em torno de 1200 a.e.c. Em grego, pyrrha significa “vermelho vivo” e é um adjetivo que se aplica ao vinho.

Xisutros era o herói da lenda do dilúvio sumeriano, registrada por Berossus, e sua arca acabou pousando no monte Ararat. Todas essas arcas eram construídas com madeira de acácia, utilizada também por Ísis para construir o barco mortuário de Osíris.

O mito de um deus irado que decide punir as maldades do homem com um dilúvio parece ter chegado tardiamente aos gregos, que o tomaram emprestado aos fenícios ou aos judeus. Não obstante, o número de diferentes montes da Grécia, Trácia e Sicília onde se diz que a arca de Deucalião teria atracado sugere que um antigo mito do dilúvio tenha se sobreposto a uma lenda posterior sobre um dilúvio no norte da Grécia. Na primeira versão grega do mito, Têmis renova a raça humana sem ter sido previamente autorizada por Zeus. É provável, portanto, que ela, e não ele, tenha sido a responsável pelo dilúvio, como na Babilônia.

A transformação de pedras em pessoas é, talvez, outro empréstimo heládico vindo do Oriente. São João Batista referiu-se a uma lenda semelhante, declarando, num jogo de palavras com os termos hebraicos banim e abanim, que Deus podia dar filhos a Abraão a partir das pedras do deserto (Mateus III. 3-9 e Lucas III. 8).

A história da cadela branca, a deusa-Lua Hécate que pariu um ramo de videira no reinado de Oresteu, filho de Deucalião, é provavelmente o mito grego mais antigo sobre o vinho. Diz-se que o nome “ózola” deriva de ozoi, “brotos de videira”. Um dos filhos malvados de Licaão também se chamava Oresteu, o que pode justificar a conexão forçada que os mitógrafos estabeleceram entre o mito da sopa de miúdos e o dilúvio de Deucalião.

Anfictião, nome de outro filho de Deucalião, é uma forma masculina de Anfictionis, a deusa em nome da qual se havia fundado a Liga Anfictiônica, a famosa confederação setentrional. Segundo Estrabão, Calímaco e o escoliasta do Orestes de Eurípides, a liga foi regularizada por Acrísio de Argos. Os gregos civilizados, à diferença dos trácios dissolutos, abstinham-se de tomar vinho puro, e seu costume de aguá-lo nas assembléias dos estados membros celebradas na época da vindima em Antela, perto das Termópilas, deve ter sido uma maneira de evitar disputas sangrentas durante o evento.

Heleno, filho de Deucalião, era o antecessor epônimo de toda a raça helênica. Seu nome demonstra que ele era o representante real da sacerdotisa de Hele, Helen, Helena ou Selene, a Lua. Segundo Pausânias (III. 20. 6), a primeira tribo chamada helena chegou da Tessália, onde se adorava Hele.

Aristóteles (Meteorológica I. 14) diz que o dilúvio de Deucalião teve lugar “na antiga Grécia (Graecia), ou seja, num distrito perto de Dodona e do rio Aquelôo”. Graeci significa “adoradores da Velha”, presumivelmente a deusa Terra Dodona, que aparecia em tríade formando as Gréias. Conta-se que os aqueus foram obrigados a invadir o Peloponeso porque fortes chuvas, nada comuns naquela região, haviam inundado suas pastagens. O culto a Hele parece ter substituído o culto às Gréias.

O escaravelho era um emblema da imortalidade no Baixo Egito, porque sobrevivia aos transbordamentos do Nilo —o Faraó, como Osíris, embarcava em um barco-sol na forma de um escarabeu —, e sua utilização sagrada se propagou, seguindo a Palestina, o Egeu, a Etrúria e as Ilhas Baleares. Antoninus Liberalis menciona o mito de Cerambo, ou Terambo, quando cita Nicandro.

Apolo, filho de Zeus e Leto, nasceu de sete meses, mas os deuses crescem muito depressa. Temis o alimentou com néctar e ambrosia, e quando amanheceu o quarto dia ele pediu um arco-e-flecha, providenciado na mesma hora por Hefesto. Ao sair de Delos, dirigiu-se diretamente ao monte Párnaso, onde estava à sua espreita a serpente Piton, inimiga de sua mãe, e feriu-a gravemente com suas flechas. Piton fugiu para o Oraculo da Mãe Terra na cidade de Delfos, assim chamada em homenagem a seu companheiro, o monstro Delfim. Mas Apolo atreveu-se a persegui-la ate o santuário e ali a matou, junto ao precipício sagrado.

Informado pela Mãe Terra sobre esse crime, Zeus não só ordenou a Apolo que fosse a Tempe purificar-se como também instituiu os jogos piticos em homenagem a Piton, encarregando-o de presidi-los como penitência. Descaradamente, Apolo desobedeceu a ordem de Zeus e, em vez de ir a Tempe, foi purificar-se em Aigialeia, acompanhado de Artemis. Depois, como não gostara do lugar, velejou em direção a Tarra, em Creta, onde o rei Carmanor celebrou a cerimônia.

Ao regressar a Grécia, Apolo saiu a procura de Pã, o velho e desacreditado deus árcade com pernas de cabra, e, depois de persuadi-lo a revelar-lhe a arte da profecia, apoderou-se do Oráculo de Delfos e manteve sua sacerdotisa, denominada pitonisa, sob suas ordens.

Ao saber das noticias, Leto foi com Artemis a Delfos, onde buscou uma caverna sagrada para realizar um rito particular. O gigante Titio interrompeu sua veneração e estava tentando viola-la quando, ao ouvir gritos, Apolo e Artemis saíram correndo e o mataram com uma salva de flechas - vingança que Zeus, pai do gigante, achou por bem classificar de piedosa. No Tártaro, Titio havia sido torturado: seus braços e pernas foram esticados e presos firmemente ao chão, fazendo com que seu corpo ocupasse uma superfície de nada menos que nove acres e ficasse a mercê de dois abutres, que lhe devoravam o fígado.

Em seguida, Apolo matou o sátiro Mársias, seguidor da deusa Cibele. Isso aconteceu da seguinte forma: um dia, Atena confeccionou uma flauta dupla com ossos de cervo e tocou-a em um banquete dos deuses. No início, ela não entendeu por que Hera e Afrodite riam baixinho, tapando a boca com as mãos, enquanto os outros deuses pareciam deleitar-se com sua musica. Intrigada, Atena se retirou, sozinha, para um bosque frígio, empunhou a flauta junto a um ribeirão e contemplou sua imagem na água enquanto tocava. Ao dar-se conta de como a face azulada e as bochechas inchadas de ar tornavam grotesca sua aparência, ela jogou fora a flauta e lançou uma maldição sobre quem a encontrasse.

Mársias foi a inocente vítima dessa maldição. Ele tropeçou na flauta e, mesmo antes de leva-la aos lábios, ela começou a tocar sozinha, inspirada pela recordação da musica de Atena. E assim ele percorreu a Frígia, acompanhando o séquito de Cibele e deleitando os camponeses ignorantes. Estes o aclamaram, dizendo que nem mesmo Apolo, com sua lira, seria capaz de compor musica melhor, e Mársias, por ingenuidade, não se atreveu a contradize-los. Isso, claro, despertou a ira de Apolo, que lhe propôs uma competição, cujo vencedor teria o direito de infligir ao adversário o castigo que desejasse. Mársias aceitou o desafio, e Apolo convocou as musas como árbitros do torneio - que terminou empatado, porque elas ficaram encantadas com os dois instrumentos, ate que Apolo gritou a Mársias:

- Desafio você a fazer com seu instrumento o mesmo que faço com o meu: colocá-lo de ponta-cabeça e tocá-lo, cantando ao mesmo tempo!

Evidentemente, como tal feito era impossível com uma flauta, Mársias fracassou no desafio, ao passo que Apolo colocou sua lira ao contrário e entoou hinos tão melodiosos em louvor aos deuses olímpicos que as musas se viram na obrigação de emitir um veredicto a seu favor. Depois, por toda aquela doçura dissimulada, Apolo vingou-se de Mársias da maneira mais cruel: esfolou-o vivo e pendurou sua pele em um pinheiro (segundo alguns, num plátano), junto à foz de no que agora leva o seu nome.

Mais tarde, Apolo venceu um segundo desafio musical, presidido pelo rei. Dessa vez, derrotou Pã. Desde que se tornou reconhecido como o deus musica, tocou sempre sua lira de sete cordas nos banquetes dos deuses. Outro de seus deveres era o de guardar os rebanhos e as manadas que os deuses tinham em Pieria, trabalho que, mais tarde, ele acabou delegando a Hermes.

Apesar de negar-se a ter ligações matrimoniais, Apolo deixou grávidas várias ninfas e mulheres mortais, entre elas Ftia, com quem teve Doro, Polidectes e Laodoco; a musa Talia, que deu a luz os coribantes; Coronis, mãe de Asclépio; Aria, que lhe deu Mileto; e Cirene, mãe de Aristeu.

Apolo seduziu também a ninfa Driopeia, que cuidava do gado de seu pai no monte Eta, na companhia de suas amigas, as hamadriades. Apolo se disfarçou de tartaruga, com a qual todas brincaram, e, quando Driopeia a colocou sobre o peito, ele se converteu numa serpente sibilance, assustando as hamadriades e unindo-se a Driopeia. Ela então lhe deu Anfisso, que fundou a cidade de Eta e construiu um templo em homenagem ao pai, onde Driopeia serviu como sacerdotisa, ate o dia em que as hamadriades a raptaram e deixaram um choupo em seu lugar.

Apolo nem sempre teve sorte no amor. Certa vez, tentou roubar Marpessa de Idas, mas ela permaneceu fiel ao marido. De outra feita, perseguiu Dafne, a ninfa da montanha, sacerdotisa da Mãe Terra, filha do rio Peneu, na Tessalia, mas, quando a alcançou, ela suplicou por ajuda a Mãe Terra, que a fez desaparecer em um instante e reaparecer em Creta, onde se tornou conhecida como Pasifae. A Mãe Terra deixou um loureiro em seu lugar, e, com suas folhas, Apolo fez uma grinalda para se consolar.

Cabe acrescentar que sua tentativa de se aproximar de Dafne não foi um impulso repentino. Fazia muito tempo que ele andava apaixonado por ela, e já havia causado a morte de seu rival Leucipo, filho de Enomao, que se disfarçara de mulher para participar das orgias montanhesas de Dafne. Tendo se inteirado disso por adivinhação, Apolo sugeriu às ninfas que se banhassem desnudas, para se assegurarem de que todas as que ali estavam eram mulheres. As ninfas logo descobriram a impostura de Leucipo e o esquartejaram.

O mesmo aconteceu com o belo jovem Jacinto, príncipe espartano, pelo qual se apaixonou não só o poeta Tamiris - o primeiro homem a cortejar alguém do mesmo sexo - como também o próprio Apolo, o primeiro deus a faze-lo. Apolo não considerou Tamiris um rival serio. Tendo ouvido que o poeta se vangloriava de poder superar as musas com seu canto, ele, ardilosamente, tratou de informa-las. Elas não tardaram em privar Tamiris de sua voz, de sua visão e de sua memoria para tocar a harpa. Mas o Vento Oeste (Zefiro) também se enamorara de Jacinto e, um dia, ao ver Apolo ensinando o jovem a arremessar um disco, ficou loucamente enciumado, agarrou o disco no ar e lançou-o contra o crânio de Jacinto, matando-o. De seu sangue brotou a flor que leva seu nome, na qual ainda se podem ver suas iniciais.

Apolo enfureceu Zeus apenas uma vez, depois da famosa conspiração para destrona-lo. Foi quando seu filho Asclépio (Esculápio), o medico, cometeu a temeridade de ressuscitar um morto, roubando assim um súdito de Hades. Este, naturalmente, apresentou queixa ao Olimpo e, na sequencia, Zeus fulminou Asclépio, e Apolo, para se vingar, matou os ciclopes. Encolerizado pela perda de seus armeiros, Zeus só não o condenou ao desterro perpetuo no Tártaro porque Leto, implorando-lhe clemencia, comprometeu-se a fazer com que Apolo melhorasse sua conduta. A sentença reduziu-se a um ano de trabalhos forçados, e Apolo foi cuidar dos rebanhos de ovelhas do rei Admeto, de Teras. Seguindo o conselho de Leto, ele não só cumpriu humildemente sua pena como também trouxe grandes benefícios a Admeto.

Tendo aprendido a lição, ele passou a pregar a moderação em todas as coisas. As frases "Conhece-te a ti mesmo!" e "Nada em excesso!" estavam sempre em seus lábios. Trouxe para Delfos as musas de sua morada no monte Helicon, moderou seu exaltado frenesi e as orientou para tipos de danças mais formais e decorosas.

A historia de Apolo é confusa - Os gregos o fizeram filho de Leto, deusa conhecida pelo nome de Lat no sul da Palestina, mas era também deus dos hiperboreos ("homens de além do Setentrião"), que Hecataeus (Diodoro Siculo: 11.47) identificava claramente como os britânicos, embora Píndaro (Odes piticas X. 50-55) os considerasse líbios. Delos era o centro desse culto hiperbóreo que aparentemente estendia-se pelo sudeste ate a Nabateia e a Palestina, pelo noroeste até a Bretanha, e incluía Atenas. Havia um intercambio constante de visitas entre os povos unidos por tal culto (Diodoro Siculo: loc. cit.).

Entre os hiperbóreos, Apolo sacrificou quantidades enormes de asnos (Píndaro: loc. cit.), o que o identifica como o "Menino Hórus", cuja vitoria sobre seu inimigo Seth os egípcios celebravam anualmente, impelindo burros selvagens a um precipício (Plutarco: Sobre Isis e Osíris 30). Hórus queria vingar-se de Seth pelo assassinato de seu pai Osíris, o rei sagrado, amante da deusa-Lua tripla (Ísis, ou Lat), que tinha sido sacrificado pelo seu sucessor Seth no solstício estival e no invernal, e do qual o próprio Horus era a reencarnação. O mito da perseguição a Leto por parte de Píton é análogo ao da perseguição a Isis por parte de Seth (durante os 72 dias mais quentes do ano). Além disso, Píton pode ser identificado como Tifon, o Seth grego, no Hino homérico a Apolo é também pelo escoliasta de Apolônio de Rodes. De fato, o Apolo hiperbóreo é um Hórus grego.

Mas ao mito deu-se um contorno politico: diz-se que Píton foi enviado contra Leto por Hera, que o havia parido partenogenicamente, a fim de contrariar Zeus (Hino homérico a Apolo 305). Apolo, apos matar Píton (e supostamente também seu companheiro Delfim), apodera-se do templo oracular da Mãe Terra em Delfos - por ser Hera a Mãe Terra, ou Delfim, em seu aspecto profético. Parece que certos helenos do norte, aliados dos trácio-líbios, invadiram a Grécia central e o Peloponeso, onde enfrentaram a oposição dos adoradores pré-helênicos da deusa Terra, capturando, contudo, seus principais santuários oraculares. Em Delfos, eles destruíram a sagrada serpente oracular - uma serpente parecida era guardada no Erecteion de Atenas - e se apoderaram do Oraculo em nome de seu deus Apolo Esminteu. Esminteu ("murídeo"), assim como Esmun, o deus cananeu da cura, tinha como emblema um camundongo curativo. Os invasores concordaram em identifica-lo como Apolo, o Hórus hiperbóreo venerado par seus aliados. A fim de aplacar a opinião publica em Delfos, instituíram-se jogos funerários periódicos em homenagem ao herói morto Píton, e sua sacerdotisa foi mantida no cargo.

Brizo ("apaziguadora"), a deusa-Lua de Delos, indistinguível de Leto, pode ser identificada como a deusa tripla hiperbórea Brigite, cristianizada como Santa Brigite ou Santa Brígida. Brigite era a padroeira de todas as artes, e Apolo seguiu seu exemplo. O atentado do gigante Titio contra Leto aponta uma fracassada tentativa de sublevação por parte dos montanheses da Fócida contra os invasores.

As vitórias de Apolo sobre Mársias e Pã comemoram as conquistas helênicas da Frigia e da Arcádia e a consequente substituição, nessas regiões, de instrumentos de sopro por instrumentos de corda, exceto entre os camponeses. O castigo de Mársias pode referir-se ao ritual de esfolar o rei sagrado - assim como Atena despojou Palas de sua égide magica - ou ao costume de remover toda a cortiça de um amieiro jovem para se confeccionar uma flauta de pastor, sendo o amieiro personificado como deus ou semideus. Apolo era aclamado como antecessor dos gregos dórios e dos milesios, que lhe rendiam homenagens especiais. E os coribantes, bailarinos no festival de solstício de inverno, eram chamados de filhos da musa Talia com Apolo, pois ele era o deus da musica.

Sua perseguição a Dafne, a ninfa da montanha, filha do rio Peneu e sacerdotisa da Mãe Terra, aparentemente se refere a captura de Tempe por parte dos helenos. Ali, a deusa Dafene ("a sanguinária') era venerada por uma ordem de menades orgiásticas que mascavam folhas de louro. Após ter suprimido a ordem - o relato de Plutarco sugere que a sacerdotisa fugiu para Creta, onde a deusa-Lua era chamada de Pasifae, Apolo apoderou-se do louro, que, posteriormente, só a pitonisa poderia mascar. Tanto em Tempe como em Figália, Dafene devia ter cabeça de égua. Leucipo ("cavalo branco") era o rei sagrado do culto local do cavalo, esquartejado anualmente pelas mulheres selvagens, que se banhavam para purificar-se depois de mata-lo, e não antes.

O fato de Driopéia ter sido seduzida por Apolo em Oeta registra talvez a substituição do culto local ao carvalho pelo culto a Apolo, a quem o álamo era consagrado. O mesmo se pode dizer da sedução que exerceu sobre Aria. Seu disfarce de tartaruga é uma referência a lira que havia comprado de Hermes. O nome Ftia sugere o aspecto outonal da deusa. A fracassada tentativa com Marpessa ("a que agarra") parece evocar o fracasso de Apolo, ao querer apoderar-se de um templo messenio: o da deusa do trigo em seu aspecto de Porca. Seu servilismo diante de Admeto de Feres pode evocar um acontecimento histórico: a humilhação imposta a seus sacerdotes, como forma de punição pelo massacre de uma corporação de ferreiros pré-helênicos que estava sob a proteção de Zeus.

O mito de Jacinto, que, a primeira vista, parece ser apenas uma fabula sentimental para explicar o símbolo do jacinto grego, faz alusão ao herói-flor cretense Jacinto, aparentemente chamado também de Narciso, cujo culto foi introduzido na Grécia micênica e deu nome ao ultimo mês do verão em Creta, Rodes, Cos, Tira e Esparta. O Apolo dórico usurpou o nome de Jacinto em Tarento, onde o ultimo tinha uma tumba de herói. Em Amiclas, cidade micênica, outra "tumba de jacinto" converteu-se nas fundações do trono de Apolo. Naquela evoca, Apolo já era imortal, ao passo que Jacinto reinou somente durante uma estação. Sua morte em consequência de um golpe de disco recorda a de seu sobrinho Acrisio.

Apolo teve um filho, Asclépio, com Coronis ("corvo"). Este era provavelmente um dos títulos de Atena, mas os atenienses sempre negaram que ela tivesse filhos, e por isso distorceram o mito.

Na época clássica, a musica, a poesia, a filosofia, a astronomia, a matemática, a medicina e as ciências em geral estiveram sob o controle de Apolo. Inimigo do barbarismo, ele pregou a moderação em tudo. As sete cordas de sua lira estavam conectadas as sete vogais do alfabeto grego posterior, eram imbuídas de um significado místico e utilizadas como terapia musical. Finalmente, devido a sua identificação com o Menino Hórus, uma concepção solar, Apolo foi adorado como o Sol, cujo culto coríntio havia sido arrebatado pelo Zeus Solar. Sua irmã Artemis foi corretamente identificada como a Lua.

Cícero, em seu Ensaio Da natureza dos deuses (III. 23), estabelece que Apolo, filho de Leto, era o quarto de uma antiga serie de outros, homônimos: distinguem-se também Apolo, filho de Hefesto; Apolo, pai dos coribantes cretenses; e o Apolo que entregou suas leis a Arcádia.

Sem dúvida, o assassinato de Píton cometido por Apolo não é um mito tão simples como parece à primeira vista, pois a pedra Onfalo sobre a qual a pitonisa se sentava era, tradicionalmente, a tumba do herói encamado na serpente, cujos oráculos ela transmitia (Hesiquio sub o Tumulo de Arcos; Varrão: Sobre os idiomas latinos VII. 17). O sacerdote helênico de Apolo usurpou as funções do rei sagrado que, legitima e cerimonialmente, sempre havia matado seu predecessor, o herói. Isso se demonstra no rito das Esteptérias registrado por Plutarco em Por que os oráculos silenciam (15). A cada nove anos, no chão de terra batida junto a Delfos, construía-se uma cabana que representava a moradia do rei, e que era atacada repentinamente numa noite por... [aqui há uma lacuna no relato]... A mesa com as primeiras frutas era derrubada, ateava-se fogo a cabana, e os que empunhavam as tochas saiam correndo do santuário sem olhar para trás. Mais tarde, o jovem que havia participado da façanha ia purificar-se em Tempe, de onde retomava triunfante e coroado, carregando um ramo de loureiro.

O planejado assalto-surpresa ao morador da cabana faz lembrar o misterioso assassinato de Romulo por seus companheiros, bem como o sacrifício anual no festival das Bufonias de Atenas, onde os sacerdotes matavam o Zeus-boi com um machado duplo e saiam correndo sem olhar para trás. Depois, comiam a carne em um banquete publico, realizavam uma representação mimica da ressurreição do boi e levavam o machado a um tribunal, acusando-o de haver cometido um sacrilégio.

Em Delfos e em Knossos, o rei sagrado deve ter reinado até o nono ano. Sem duvida, o menino ia a Tempe porque o culto a Apolo havia se originado ali.

Efialtes e Oto eram filhos bastardos de Ifimedia, filha de Tríopas. Ela havia se apaixonado por Posídon e costumava agachar-se à beira-mar para recolher as ondas com as mãos e derramar no colo a água. Foi assim que engravidou. Efialtes e Oto eram chamados, entretanto, de Aloídas, porque Ifimedia se casou depois com Aloeu, consagrado rei de Asópia, na Beócia, por seu pai, Hélio. Os Aloídas cresciam dois metros de largura e de altura a cada ano, e, quando atingiram nove anos de idade, com nove cúbitos de largura e nove braças de altura, declararam guerra ao Olimpo. As margens do rio Estige, Efialtes jurou violar Hera, e Oto jurou fazer o mesmo com Ártemis.

Tendo decidido que Ares, o deus da guerra, devia ser o primeiro prisioneiro, os Aloídas se puseram rumo à Trácia, desarmaram-no, amarraram-no e o confinaram num vaso de bronze, que ocultaram na casa da madrasta dos dois, Enbéia, pois Ifimedia já havia morrido. Depois, iniciaram o assédio ao Olimpo e fizeram um baluarte para atacá-lo, pondo o monte Pélion em cima do monte Ossa, e, em seguida, ameaçaram arremessar montanhas no mar até convertê-lo num deserto, embora as terras baixas ficassem inundadas e se transformassem em pântanos por causa das ondas. Estavam totalmente confiantes porque, segundo a profecia, nenhum homem, nem mesmo um deus, seria capaz de matá-los.

Por recomendação de Apoio, Ártemis mandou uma mensagem aos Aloídas: se voltassem atrás em seu propósito, ela se reuniria com eles na ilha de Naxos e ali se submeteria aos assédios de Oto. Este, então, foi tomado por arroubos de alegria, mas Efialtes, que não havia recebido nenhuma mensagem similar de Hera, ficou enciumado e enraivecido. Uma briga cruenta eclodiu em Naxos, para onde eles foram juntos: Efialtes insistia em rejeitar os termos, a não ser que ele, como o mais velho dos dois, fosse o primeiro a desfrutar de Ártemis. A discussão estava no ápice quando Ártemis fez sua aparição em forma de corça branca, e os Aloídas posicionaram suas lanças para arremessá-las contra a deusa, cada qual disposto a provar que seria o melhor atirador. Quando ela passou voando por eles, veloz como o vento, os dois se atrapalharam e acabaram cravando a lança um no outro. Assim pereceram ambos, comprovando a profecia de que nenhum homem ou deus poderia matá-los. Seus cadáveres foram levados de volta para Antédon, para serem enterrados na Beócia, mas os habitantes de Naxos ainda lhes rendem honras de heróis. Eles também são lembrados como fundadores de Ascra, na Beócia, e como os primeiros mortais a adorarem as musas do Hélicon.

Uma vez levantado o cerco do Olimpo, Hermes saiu à procura de Ares e obrigou Eribéia a libertá-lo, já meio morto, do vaso de bronze. Mas as almas dos Aloídas desceram para o Tártaro, onde foram firmemente amarradas a uma coluna com cordas de nós, feitas de víboras vivas. Ali continuam sentadas, uma de costas para a outra, enquanto a ninfa Estígia, perversamente encarapitada no topo da coluna, serve como uma lembrança dos juramentos não cumpridos pelos Aloídas.

♦

Esta é mais uma versão popular da rebelião dos gigantes. O nome Efialtes, o assalto ao Olimpo, a ameaça dirigida a Hera e a profecia da invulnerabilidade dos Aloídas ocorrem em ambas as versões. Efialtes e Oto, “filhos do campo debulhado” com “a que fortalece os genitais”, netos da “Trifacetada”, ou seja, Hécate, e adoradores das musas selvagens, personificam o incubo, ou pesadelo orgiástico, que oprime e profana as mulheres durante o sono. Assim como o Pesadelo da lenda britânica, eles estão associados ao número nove. O mito se confunde com um obscuro episódio histórico relatado por Diodoro. Ele conta que um certo Aloeu, da Tessália, encarregou seus filhos de libertar a mãe Ifimedia e a irmã Pancrátis (“toda-força”) das mãos dos trácios, que as haviam levado para Naxos. A expedição foi bem-sucedida, mas brigaram entre si pela posse da ilha e acabaram se matando um ao outro. Entretanto, ainda que Estêvão de Bizâncio mencione que a cidade de Aloeium, na Tessália, assim se chamasse por causa dos Aloídas, antigos mitógrafos dizem que eles eram beócios.

O assassinato recíproco dos irmãos gêmeos evoca a eterna rivalidade pelo amor da Deusa Branca entre o rei sagrado e seu sucessor, que alternadamente atacavam-se um ao outro. O fato de se chamarem “filhos do campo debulhado” e terem escapado da destruição do raio de Zeus os relaciona mais ao culto do cereal do que ao do carvalho. O suplício a que foram condenados no Tártaro, igual ao de Teseu e Pirítoo, parece deduzir-se de um antigo símbolo calendárico em que aparecem as cabeças dos gêmeos, uma de costas para a outra em cada lado da coluna, na posição em que se sentavam na Cadeira do Esquecimento. A coluna, sobre a qual está pousada a deusa da morte em vida, marca o apogeu do verão no momento em que termina o reinado do rei sagrado e começa o de seu sucessor. Na Itália, esse mesmo símbolo converteu-se no Jano bicéfalo, mas ali o Ano-novo se celebrava em janeiro, e não por ocasião do nascer helíaco do astro bicéfalo Sírio.

O confinamento de Ares durante três meses constitui um fragmento mítico desconexo, cuja datação exata é desconhecida, e se refere talvez a um armistício combinado entre os tessalo-beócios e os trácios, que durou um ano inteiro - o ano pelasgo tinha 13 meses período em que os símbolos bélicos de ambas as partes foram guardados dentro de um recipiente de bronze, num templo de Hera Eribéia. Pélion, Ossa e Olimpo são montanhas ao leste da Tessália, das quais se tem uma visão distante do Quersoneso trácio, onde possivelmente foi travada a guerra que terminou graças a esse armistício.

Em vingança pela destruição dos gigantes, a Mãe Terra deitou-se com Tártaro e pouco tempo depois, na caverna Corícia, deu à luz seu filho mais novo, Tífon, o maior monstro que já existiu. Das coxas para baixo ele não era nada mais que serpentes enroscadas. Seus braços, estendidos, chegavam a 600 quilômetros de comprimento cada um, e em vez de mãos ele tinha, na ponta de cada braço, inúmeras cabeças de serpente. Sua cabeça, ornada de crinas de asno, roçava as estrelas, suas enormes asas ensombreciam o Sol, seus olhos lançavam chamas, e de sua boca saíam rochas flamejantes. Quando entrou em disparada no Olimpo, os deuses fugiram aterrorizados para o Egito, onde se disfarçaram de animais: Zeus se converteu num carneiro; Apolo, num corvo; Dionísio, em cabra; Hera, numa vaca branca; Ártemis, num gato; Afrodite, em peixe; Ares, em javali; Hermes, num íbis, e assim por diante.

Só Atena enfrentou, altiva, a situação, e escarneceu da covardia de Zeus até que este, recuperando a forma original, lançou contra Tífon um raio seguido de um golpe com a mesma foice de pedra lascada que servira para castrar seu avô Urano. Ferido e aos gritos, Tífon fugiu para o monte Casio, ao norte da Síria, e ali travou-se um terrível combate. Tífon enrolou em Zeus sua miríade de caudas, arrancou-lhe a foice e, após cortar-lhe os tendões das mãos e dos pés, arrastou-o para a caverna Corícia. Embora imortal, Zeus, a essa altura, não podia mover um dedo pois Tífon havia escondido os tendões numa pele de urso vigiada por Delfina. uma irmã-monstro com cauda de serpente.

A notícia da derrota de Zeus semeou o desânimo entre os deuses, mas Hermes e Pã conseguiram entrar furtivamente na caverna. Ali, Pã assustou Delfina um grito espantoso, enquanto Hermes subtraía habilmente os tendões e os colocava de volta nos membros de Zeus.

Mas alguns dizem que foi Cadmo quem persuadiu Delfina a entregar-lhe os tendões de Zeus, dizendo que precisava deles para fabricar as cordas de uma lira, com a qual iria dedicar-lhe uma música maviosa, e que foi Apolo quem a matou.

Zeus voltou ao Olimpo num carro puxado por cavalos alados e mais uma vez perseguiu Tífon com seus raios. O monstro havia se dirigido ao monte Nisa, onde as três Parcas lhe ofereceram frutos efêmeros como se fossem revigorantes, quando, na verdade, eram letais. Ele chegou ao monte Hemo, na Trácia, e, erguendo montanhas inteiras, lançou-as contra Zeus, que interpôs seus raios de maneira que eles ricochetearam para cima do monstro, provocando-lhe feri das horrendas. Os jorros de sangue de Tífon deram nome ao monte Hemo. O monstro, então, fugiu para a Sicília, onde Zeus pôs fim à perseguição atirando em cima dele o monte Etna, cuja cratera até hoje cospe fogo.

---

Diz-se que “corício” significa “da sacola de couro”. Talvez seja uma referência ao antigo costume de encerrar ventos em sacos, adotado por Éolo e conservado pelas bruxas medievais. Na outra caverna Corícia, a de Delfos, a serpente companheira de Delfina se chamava Píton, e não Tífon. Píton (“serpente”) era a personificação do destrutivo Vento Norte, o Setentrião - os ventos eram habitualmente representados com caudas de serpente - , que se precipita sobre a Síria a partir do monte Casio, e sobre a Grécia a partir do monte Hemo. Tífon, por outro lado, significa “fumo estupefaciente”, e seu aspecto é o de uma erupção vulcânica, daí a lenda de que Zeus o derrotou, enterrando-o finalmente sob o monte Etna. Mas o nome Tífon significava também o ardente siroco do deserto meridional que causava estragos na Líbia e na Grécia, trazendo consigo um odor vulcânico. Ele era retratado pelos egípcios como um asno do deserto. O deus Set, cujo hálito seria o próprio Tífon, mutilou Osíris quase do mesmo modo como Píton mutilou Zeus, embora ambos tenham sido finalmente derrotados. Não obstante, o paralelismo fez com que se confundisse Píton com Tífon.

Esse vôo divino para o Egito, como observa Luciano, foi inventado para justificar a adoração dos egípcios a deuses em forma animal: Zeus-Amon como carneiro; Hermes-Tot como íbis; Hera-Isis como vaca; Ártemis-Pasht como gato, e assim por diante. Mas historicamente pode referir-se também ao êxodo de sacerdotes e sacerdotisas que fugiram assustados das ilhas do Egeu, quando uma erupção vulcânica sepultou metade da grande ilha de Tera, pouco antes do ano 2000 a.e.c. Os gatos não eram animais domésticos na Grécia clássica. Uma outra fonte dessa lenda parece ser o poema épico babilônico da Criação, o Enuma Elish, conforme o qual, na primeira versão de Damascius, a deusa Tiamat, seu consorte Apsu e seu filho Mummi (“confusão”) soltam Kingu e uma horda de outros monstros contra a recém-nascida trindade de deuses: Ea, Anu e Bei. Em seguida vem a fuga provocada pelo pânico, até que Bei reúne seus irmãos, controla a situação e derrota as forças de Tiamat, esmagando seu crânio com uma clava e partindo-a em dois “como um linguado”.

O mito de Zeus, Delfina e a pele de urso registra a humilhação de Zeus diante da Grande Deusa, adorada, como a Ursa, cujo oráculo principal estava em Delfos. Desconhece-se o momento histórico, mas os cadmeus da Beócia pareciam preocupados em manter o culto a Zeus. Os “frutos efêmeros” entregues aTífon pelas três Parcas são, ao que parece, as típicas maçãs da morte. Numa versão proto-hitita do mito, a serpente Illyunka vence o deus da tormenta e lhe arranca os olhos e o coração, que ele recupera mediante um estratagema. O Conselho Divino chama então a deusa Inara para executar a vingança. A seu convite, a serpente Illyunka vai a uma festa e come até empanturrar-se. Nisso, Inara a amarra com uma corda, e o deus da tormenta a aniquila.

O monte Casio (atualmente Jebel-el-Akra) é o monte Hazzi que aparece na história hitita de Ullikummi, o gigante de pedra que crescia a uma velocidade surpreendente e que recebera ordens do pai, Kumarbi, para destruir os setenta deuses do Céu. O deus da tormenta, o deus do Sol, a deusa da beleza e as demais divindades fracassaram em suas tentativas de matar Ullikummi, até que Ea, a deusa da sabedoria, utilizando-se da faca que originalmente separara o céu da terra, cortou os pés do monstro e jogou-os no mar. Certos elementos dessa história ocorrem no mito de Tífon e também no dos Aloídas, que cresciam com a mesma velocidade e utilizavam as montanhas como escadas para subir ao Céu. Os cadmeus foram provavelmente os que levaram essas lendas para a Grécia a partir da Ásia Menor.

Os estudos modernos sobre o orfismo chegaram a conclusões muito contrastantes entre si: a uma tendência que, com muita segurança, pensava poder reconstruir o fenômeno do orfismo nas suas várias dimensões e, até mesmo, explicar com o próprio orfismo não só grande parte da vida espiritual grega, mas também grande parte do pensamento filosófico (e que, conseqüentemente, foi justamente chamada de “panórfica”), se contrapôs uma tendência no sentido contrário e decididamente hipercrítica, a qual não só sistematicamente pôs em dúvida o fundamento de uma série de convicções comumente aceitas sobre o orfismo, mas reduziu radicalmente as suas influências até quase anulá-las, chegando a sustentar que certas teses consideradas tipicamente órficas devem, ao invés, ser consideradas invenções dos filósofos, em primeiro lugar de Pitágoras e, depois, de Empédocles e de Platão. Entre estas duas tendências extremas, a crítica busca hoje um justo equilíbrio, tentando evitar não só asserções que não sejam suficientemente críticas, mas também as hipercríticas e céticas em excesso.

Na verdade, trata-se de um equilíbrio bem difícil de alcançar, dado o estado verdadeiramente problemático da literatura órfica que nos chegou. Antes de tudo, deve-se observar que as obras integrais que nos foram transmitidas como órficas são falsificações de época muito tardia, situando-se provavelmente na época dos neoplatônicos e, portanto, cerca de um milênio posteriores ao orfismo original. Estas obras [175] são: 1) 87 hinos (precedidos de um poema) num complexo de 1.133 versos dedicados a várias divindades e distribuídos segundo uma ordem conceituai precisa, 2) um poema com o título Argonautas, composto de 1.376 hexâmetros épicos, 3) um pequeno poema de 774 versos, também em hexâmetros épicos, intitulado Líticos. Nos Hinos estão contidos, além de idéias órficas, teses extraídas do Pórtico e até mesmo de Fílon de Alexandria; nos Argonautas (dedicado à mítica viagem dos famosos heróis) as teses órficas são muito limitadas, enquanto nos Líticos (que tratam das virtudes mágicas das pedras), de órfico não há quase nada. É evidente, portanto, que tais obras só servem para compreender as posições de alguns epígonos do orfismo.

Para reconstruir as posições do orfismo primitivo, nosso interesse aqui, possuímos apenas testemunhos e fragmentos. Otto Kem, na sua coletânea de 1921, que permanece até hoje canônica, apresenta 262 testemunhos indiretos e 363 fragmentos, para um montante de mais de 600 versos. Mas também o valor deste material é muito heterogêneo. De fato, entre os testemunhos, só um pertence ao século VI, poucos são do século V e IV a.e.c., enquanto a maior parte pertence à tardia antigüidade. Quanto aos fragmentos, a sua genuinidade e antigüidade são muito dificilmente acertáveis, dado que nos foram transmitidos, na maioria dos casos, por autores pertencentes ao período tardo-antigo. [176]

A perplexidade dos estudiosos tem, pois, sérios fundamentos e é, indubitavelmente, correto usar de grande cautela crítica: todavia, o ceticismo em excesso não parece justificado.

Deve-se observar que já o poeta Ibico, no século VI a.e.c., fala de “Orfeu de nome famoso”, atestanto assim a grande notoriedade da personagem naquela época, o que só se explica supondo a existência e a difusão do movimento religioso que a ele se remetia. Eurípides e Platão atestam que na sua época corria um grande número de escritos sob o nome de Orfeu, referentes aos ritos e purificações órficas. De ritos e iniciações órficas nos falam Heródoto e Aristófanes. Mas talvez o mais interessante de todos os testemunhos é o de Aristóteles, segundo o qual Onomácrito pôs em versos doutrinas atribuídas a Orfeu. Ora, dado que Onomácrito viveu no século VI a.e.c., temos um ponto de referência seguro: no século VI a.e.c. se compunham seguramente escritos em versos sob o nome do mítico poeta e, portanto, existia um movimento espiritual que reconhecia em Orfeu o seu patrono e inspirador.

Mais difícil se apresenta a situação no que concerne à doutrina, dado que, de um lado, certas crenças que, como veremos, só podem ser órficas, nem sempre são qualificadas como tais pelas nossas fontes, e, de outro lado, os fragmentos diretos muito amiúde não são datáveis. Todavia, como veremos, considerando alguns testemunhos paralelos, pode-se chegar a uma elevada probabilidade de atribuir aos órficos certas doutrinas. Os numerosos versos órficos pertencentes à assim chamada teogonia rapsódica (Discursos sacros em vinte e quatro rapsódias), primeiro considerados genuínos, depois considerados falsificações de época tardo-antiga, são hoje reconsiderados sob nova luz: o autor da teogonia rapsódica parece ter utilizado um material antigo, sistematizando-o e completando-o. Mas um fato particularmente [177] importante demonstrou recentemente que a hipercrítica não se sustenta: um fragmento de teogonia, típica expressão do sentimento “panteísta” órfico, reportado no Tratado sobre o cosmo por Alexandre, atribuído a Aristóteles, considerado como composição da época helenística, assim como o Tratado, resultou muito mais antigo, a partir da descoberta de um papiro de Derveni, ocorrida em 1962. O papiro, de fato, pertence à época socrática, mas, dado que o carme é submetido a um comentário, isso quer dizer que, naquela época, ele já gozava de autoridade e notoriedade consideráveis e, portanto, pertencia a uma época ainda mais antiga.

Estas especificações eram indispensáveis para esclarecer a objetiva complexidade da situação, assim como a necessidade de fornecer uma abundante documentação mesmo num trabalho de síntese como é o nosso.

A novidade de fundo do orfismo

Nos documentos literários gregos que nos chegaram aparece pela primeira vez em Píndaro uma concepção da natureza e dos destinos do homem praticamente desconhecida aos gregos das épocas precedentes, e expressão de uma crença revolucionária sob muitos aspectos, a qual, justamente, foi considerada como elemento de um novo esquema de civilização. De fato, começa-se a falar da presença no homem de algo divino e não mortal, que provém dos deuses e habita no próprio corpo, de natureza antitética à do corpo, de modo que este algo só é ele mesmo quando o corpo dorme ou quando se prepara para morrer e, portanto, quando enfraquecem os vínculos com ele, deixando-o em liberdade.

Eis o célebre fragmento de Píndaro:

O corpo de todos obedece à poderosa morte, em seguida permanece ainda viva uma imagem da vida, pois só esta vem dos deuses: ela dorme enquanto os membros agem, mas em muitos sonhos [178] mostra aos que dormem o que é furtivamente destinado de prazer e de sofrimento1.

Os estudiosos há tempo observaram que esta concepção tem paralelos exatos, mesmo terminológicos, além de conceituais, por exemplo em Xenofonte, no final da Ciropédia, e num fragmento que nos chegou da obra exotérica de Aristóteles, Sobre a filosofia.

Eis a passagem de Xenofonte:

Quanto a mim, filhinhos, jamais consegui persuadir-me disso: que a alma, enquanto se encontra num corpo mortal, viva; quando se libertou dele, morra. Vejo, com efeito, que a alma torna vivos os corpos mortais por todo o tempo em que neles reside. E tampouco jamais me persuadi de que a alma seja insensível, uma vez separada do corpo, o qual é insensível. Antes, quando o espírito se separa do corpo, então, livre de toda mistura e puro, é logicamente mais sensível do que antes. Quando o corpo do homem se dissolve, vemos as partes individuais juntarem-se aos elementos da sua própria natureza, mas não a alma: só ela, presente ou ausente, foge à vista. Observai em seguida — prosseguiu —, que nenhum dos estados humanos é mais próximo da morte que o sono: e a alma humana então, melhor do que nunca, revela com clareza a sua natureza divina, prevendo o futuro, sem dúvida porque então é quando se encontra mais livre2.

Eis o fragmento aristotélico:

Aristóteles diz que a noção dos deuses tem nos homens uma dupla origem, do que acontece na alma e dos fenômenos celestes. Mais precisamente do que acontece na alma em virtude da inspiração e do poder profético, próprios a ela, que se produzem no sono. Quando, de fato, diz ele, no sono a alma se recolhe em si mesma, então, assumindo a sua verdadeira e própria natureza, profetiza e vaticina o futuro. Assim também ela é quando, no momento da morte, separa-se do corpo. E assim ele aprova o poeta Homero por ter observado o seguinte: representou a Pátroclo que, no momento de ser morto, vaticinou a morte de Heitor, e Heitor vaticinou o fim de Aquiles. De fatos deste gênero, diz ele, os homens suspeitaram que existe algo divino, que é em si semelhante à alma e, mais do que todas as outras coisas, é objeto de ciência3.

O novo esquema de crenças consiste, pois, numa concepção dualista do homem, que contrapõe a alma imortal ao corpo mortal e [179] considera a primeira como o verdadeiro homem ou, melhor dizendo, o que no homem verdadeiramente conta e vale. Trata-se de uma concepção, como foi bem notado, que inseriu na civilização européia uma nova interpretação da existência humana.

Não parece dubitável que esta concepção seja de origem órfica. Com efeito, Platão refere uma concepção, ligada estreitamente a esta, expressamente aos órficos, como fica claro desta passagem do Crátilo:

De fato alguns dizem que o corpo é túmulo [sema] da alma, como se esta estivesse nele enterrada: e dado que, por outro lado, a alma exprime [semainei] com ele tudo o que exprime, também por isso foi chamado justamente “sinal” [sema]. Todavia, parece-me que foram sobretudo os seguidores de Orfeu a estabelecer este nome, como se a alma expiasse as culpas que devia expiar, e tivesse em torno de si, para ser custodiada [sozetai], este recinto, semelhante a uma prisão. Tal cárcere, portanto, como diz o seu nome, é “custódia” [soma] da alma, enquanto esta não tenha pago todos os seus débitos, e não há nada a mudar, nem mesmo uma só letra4.

O conceito da divindade da alma resulta também central nas “lâminas áureas” encontradas em alguns túmulos, das quais se extrai que tal conceito constituía o fulcro da fé órfica.

Eis uma das lâminas encontradas em Turi:

Venho pura dos puros, ó rainha dos infernos,

Eucles e Eubuleu e vós, deuses imortais,

pois me orgulho de pertencer à vossa estirpe feliz;

mas a Moira me suplantou, e outros deuses imortais

... e o fulgor arrojado pelas estrelas.

Voei para fora do círculo que traz afano e opressora dor,

e subi com pés velozes para alcançar a desejada coroa, depois emergi no seio da Senhora, rainha das profundezas, e desci da desejada coroa com pés velozes,

“Feliz e bem-aventurado, serás deus e não mortal”. Cordeiro, caí no leite5.

Esta solene proclamação de que a alma pertence à estirpe dos deuses resulta ser também volta a ser tematizada em outras lâminas, e é expressa até com a mesma fórmula ou com uma fórmula de [180] significado totalmente análogo: “eu sou filha da terra e do céu cintilante”. Mas sobre isto voltaremos adiante.

Este novo esquema de crença, como dizíamos, estava destinado a revolucionar a antiga concepção da vida e da morte, como diz de modo paradigmático um célebre fragmento de Eurípides:

Quem sabe se o viver não é morrer e o morrer, viver?6

E Platão, no Górgias, partindo exatamente desta idéia, mostra toda a carga revolucionária da nova mensagem: ela postula uma nova concepção de toda a existência, e, em particular, postula uma mortificação do corpo e de tudo o que é próprio do corpo, e uma vida em função da alma e do que é a alma.

O orfismo e a crença na metempsicose

Já acenamos ao fato de que a opinião mais difundida dos estudiosos é que, na Grécia, foram os órficos a difundir a crença na metempsicose. Já Zeller, embora resistindo muito a admitir que os mistérios tivessem uma incidência de relevo sobre a filosofia, escrevia: “[...] em todo caso, parece seguro que, entre os gregos, a doutrina da transmigração das almas não veio dos filósofos aos sacerdotes, mas dos sacerdotes aos filósofos”.

Todavia, como alguns estudiosos contestaram este ponto, vale a pela esclarecê-lo, porque entre as vozes de dissenso (que, contudo, não são muitas) elevou-se a autorizada voz de Wilamowitz-Moellendorf.

Nenhuma fonte antiga nos diz expressamente que foram os órficos a introduzir a crença na metempsicose; antes, algumas fontes tardias dizem até mesmo que foi Pitágoras. [181]

Todavia, deve-se observar o seguinte: a) Píndaro conhece esta crença e não se pode demonstrar que ele a tenha derivado dos pitagóricos e não dos órficos; b) as antigas fontes, ademais, quando falam da metempsicose, referem-na como doutrina revelada por “antigos teólogos”, “adivinhos” e “sacerdotes”, ou usam expressões com as quais comumente aludem aos órficos; c) numa passagem do Crátilo, Platão menciona expressamente os órficos, atribuindo-lhes a doutrina do corpo como lugar de expiação da culpa original da alma, que pressupõe estruturalmente a metempsicose, e também Aristóteles refere expressamente aos ófficos doutrinas que implicam a metempsicose; d) algumas fontes antigas fazem depender expressamente Pitágoras de Orfeu e não vice-versa.

Eis dois fragmentos de Píndaro, cujo teor é já por si eloqüente, enquanto não parece remeter ao pitagorismo:

E daqueles de quem Perséfones aceitará a punição

pelo antigo luto, no nono ano restitui novamente

as almas ao esplendor do sol, no alto; delas surgem

reis augustos e grandes homens, subitâneos por força e sabedoria:

e heróis sagrados são chamados pelos mortais do tempo vindouro.

... Sim, se quem possui a riqueza conhece o futuro,

se sabe que os ânimos violentos dos mortos daqui logo

pagaram a pena — enquanto sob a terra alguém julga

os erros neste reino de Zeus, declarando

a sentença com hostil necessidade;

mas gozando da luz do sol em noites

sempre iguais e em dias iguais, os nobres recebem

uma vida menos difícil, sem turbar a terra com o vigor

da sua mão, nem a água marinha,

por uma vazia subsistência; e, ao invés — junto aos favoritos dos deuses que gozaram da fidelidade aos juramentos —

eles percorrem um trecho de vida sem lágrimas,

enquanto os outros suportam uma prova que o olhar não suporta. E os que tiveram a coragem de permanecer por três vezes

em um e no outro mundo, e guardar totalmente a alma

de atos injustos, percorreram até o fim a estrada de Zeus [182] para a torre de Crono: lá as brisas oceânicas sopram ao redor da ilha dos bem-aventurados...7.

Já o pitagórico Filolau — e isto é muito indicativo — escrevia: Atestam também os antigos teólogos e adivinhos que a alma está unida ao corpo para pagar alguma pena; e nele como numa tumba está sepultada8.

Platão, no Ménon, ao reportar a primeira passagem de Píndaro acima lida, escreve:

[...] Dizem, de fato, que a alma do homem é imortal, e que às vezes chega a um fim — o que chamam morte — às vezes ressurge novamente, mas nunca é destruída: justamente por isso é preciso transcorrer a vida da maneira mais sensata possível |...9.

E noutras passagens ele usa expressões análogas e, em particular, a expressão “discurso antigo”, com a qual só se podem entender os discursos sagrados dos órficos.

Análogas conclusões devem ser tiradas do seguinte fragmento aristotélico do Protrético:

Considerando estes erros e estas tribulações da vida humana, parece às vezes que viram algo aqueles antigos, seja profetas, seja intérpretes dos desígnios divinos na narração das cerimônias sagradas e das iniciações, os quais disseram que nascemos para pagar o preço de algum delito cometido numa vida anterior, e parece verdade o que se encontra em Aristóteles, ou seja, que sofremos um suplício semelhante ao que sofreram aqueles que em outros tempos, quando caíam nas mãos dos piratas etruscos, eram mortos com uma crueldade refinada: os corpos vivos eram atados aos mortos com a máxima precisão, adaptando a parte posterior de um vivo à parte posterior de um morto. E como aqueles vivos eram conjugados com os mortos, assim as nossas almas estão estreitamente ligadas aos corpos10.

Já lemos acima a passagem platônica do Crátilo, na qual os órficos são mencionados expressamente. Mas não menos interessante é a seguinte passagem aristotélica, tirada do tratado Sobre a alma, onde claramente se diz que os órficos admitiam uma preexistência da alma: [183]

A tal erro confronta-se também o discurso que se encontra na assim chamada poesia órfica: esta diz, com efeito, que a alma, levada pelos ventos, do universo penetra nos seres quando respiram, e não é possível que isto ocorra com as plantas, e nem mesmo com certos animais, enquanto nem todos os animais respiram: mas isto escapou àqueles que têm tais convicções11.

Depois, o fato de antigas fontes afirmarem que Pitágoras pôs em versos certas doutrinas, atribuindo-as a Orfeu, se não pode ser considerado literalmente, testemunha, todavia, qual era a mais antiga convicção sobre as relações entre os dois personagens.

A metempsicose tem, fundamentalmente, um significado moral, o qual é muito bem destacado já por Platão, além das páginas do Fédon conhecidas por todos, em duas passagens das Leis que convém ler:

Isto seja dito como prelúdio ao tratamento desta matéria, e acrescente-se a isso a tradição, à qual, quando ouvem falar disso, muitos daqueles, que nas iniciações aos mistérios se interessam por estas coisas, prestam muita fé, ou seja, que no Hades se dá uma punição por tais erros, e que os seus autores, voltando novamente, devem necessariamente pagar a pena natural, isto é, aquela de padecer o que fizeram, terminando assim por mãos de outros a nova vida12.

Aquele mito, portanto, ou tradição, ou como quer que se o deva chamar, diz claramente, como nos foi transmitido por antigos sacerdotes, que a vigilante justiça, vingadora do sangue dos parentes, segue a lei há pouco referida; e, portanto, estabeleceu que quem comete um delito deste gênero, deve necessariamente padecer o mesmo que fez: se mata o pai, deve suportar que o mesmo tratamento lhe seja um dia violentamente infligido por obra dos filhos; e se a mãe, ele deve necessariamente renascer como mulher e, mais tarde, deixar a vida por obra dos filhos: pois não há outra expiação do sangue delituosamente derramado, nem a mácula pode ser lavada sem que a alma culpada tenha pagado o assassinato com o assassinato, o semelhante com o semelhante, e tenha aplacado a ira de toda a parentela13.

Entre os estudiosos modernos, Dodds esclareceu melhor do que todos o significado destas passagens, do seguinte modo: “O castigo [184] de além-túmulo [...] não conseguia explicar por que os deuses aceitam a existência da dor humana e, em particular, a dor imerecida dos inocentes. A reencamação, ao invés, o explica: para esta não existem almas inocentes, todas pagam, em diversos graus, culpas de várias gerações, cometidas nas vidas anteriores. E toda esta soma de sofrimentos, neste mundo e no outro, é só uma parte da longa educação da alma, que encontrará o seu último termo na libertação do ciclo dos renascimentos e no retorno da alma à sua origem divina. Só deste modo, e sob a medida do tempo cósmico, pode ser realizada completamente, por cada alma, a justiça entendida no sentido arcaico, isto é, segundo a lei do ‘quem pecou pagará”’.

O fim último da alma segundo o orfismo

Se o corpo é prisão da alma, ou seja, lugar onde paga a pena de uma antiga culpa, e se a reencarnação é como a continuação desta pena, é claro que a alma deve libertar-se do corpo e, justamente, este é o seu fim último, o “prêmio” que lhe compete.

A literatura grega anterior ao século VI a.e.c. fala de castigos e prêmios no além, mas só em sentido muito restrito: trata-se, com efeito, de castigos por algumas culpas excepcionalmente graves e prêmios por méritos igualmente excepcionais; e, sobretudo, num e noutro caso, trata-se de destinos que tocam exclusivamente a alguns indivíduos, a pouquíssimos e, ademais, a indivíduos de épocas passadas. Em Homero, aos homens do presente, como já foi observado, não cabe nem prêmio nem castigo.

A revolução do orfismo é, pois, evidente, e é errado supervalorizar os antecedentes dos quais falamos: de fato, segundo a nova concepção, a todos os homens, sem exceção, compete um prêmio ou uma pena, segundo o modo como tenham vivido. Assim aquilo que era a exceção torna-se a regra, aquilo que era o caso privilegiado torna-se o destino comum a todos.

Desta nova crença, Píndaro, mais uma vez, nos oferece a primeira expressão completa. Na segunda Ode olímpica fala explicitamente [185] de um além, no qual os maus são implacavelmente julgados pelos seus erros e, conseqüentemente, condenados, enquanto os bons são premiados:

Para estes refulge o poder do sol, enquanto aqui embaixo é noite;

junto à cidade está a sua sede, nos prados das rosas vermelhas,

de sombrias plantas de incenso [...] e é carregada

[de árvores] de frutos de ouro; e uns se alegram

com os cavalos e os exercícios do corpo, outros com os jogos de xadrez, outros com o som da lira, e entre eles prospera em plenitude

a abundância: um perfume amável se difunde sobre aquela terra, enquanto levam sempre ao fogo, que de longe se distingue ofertas de todas as espécies sobre os altares dos deuses.

Píndaro, na verdade, vivifica o além com a sua acesa fantasia, valendo-se das cores do aquém (como é sabido, os estudiosos consideram que esta não foi a pessoal crença do poeta, mas, antes, a da pessoa à qual a sua poesia era dirigida) e, sobretudo, não nos diz qual é o destino supremo das almas dos bons. Isto, ao invés, é dito com toda clareza nas lâminas órficas.

Na lâmina encontrada em Hipônio, diz-se que a alma purificada no além fará um longo caminho pelas vias que percorrem também os outros iniciados e possuídos por Dionísio. Na lâmina encontrada em Petélia, diz-se que a alma reinará junto com outros heróis. Em uma das lâminas de Turi, diz-se que a alma purificada, assim como originariamente pertencia à estirpe dos deuses, será Deus e não mortal. Enfim, em outra lâmina de Turi, diz-se que de homem ela se tornará Deus.

Eis o texto desta bela lâmina:

Mas, apenas a alma abandona a luz do sol

à direita ... encerrando, ela que conhece tudo junto.

Alegra-te, tu que sofreste a paixão: antes não havias ainda sofrido isto De homem te tornaste Deus: cordeiro caíste no leite.

Alegra-te, alegra-te, tomando o caminho à direita

para os prados sagrados e os bosques de Perséfone14.

“De homem, nascerás Deus, porque do divino derivas”: eis a mais revolucionária novidade do novo esquema de crenças, cujo [186] acolhimento estava destinado a transformar o mais antigo significado da vida e da morte.

A teogonia órfica, o mito de Dionísio e os Titãs e a gênese da culpa original que a alma deve expiar

Não é tarefa nossa aprofundar-nos neste ponto na reconstrução da teogonia órfica, pois só indiretamente interessa ao tema principal que estamos tratando. Tal reconstrução resulta, ademais, muito complexa e incerta, pois apresenta diferentes variantes. Recordemos que a antigüidade tardia distinguia três diferentes teogonias órficas: a) a referida a Eudemo, discípulo de Aristóteles, b) a assim chamada de Jerônimo e de Helânico e c) a dos Discursos sagrados em vinte e quatro rapsódias (a assim chamada teogonia rapsódica), da qual já falamos. Dos poucos acenos de Platão e Aristóteles, unidos ao que nos restou de Eudemo, extraem-se apenas poucos traços, totalmente insuficientes; da teogonia de Jerônimo e de Helânico possuímos um breve resumo transmitido por Damásio. Da teogonia rapsódica possuímos numerosos fragmentos, sobre os quais, porém, gravam as pesadas hipotecas sobre as quais falamos no início.

A idéia de fundo das teogonias órficas é, em grande parte, a mesma da teogonia de Hesíodo. Nela se explica em nível mitológico e, portanto, fantástico-poético, o que era no princípio de tudo, como nasceram progressivamente os vários deuses e se instauraram os seus vários reinos, e a geração de todo o universo.

Com relação à teogonia hesiodiana, todavia, duas parecem ser as diferenças, uma e outra de considerável importância.

Em primeiro lugar, aquela parece ser, embora sob a capa mítica, mais conceituai, como já notava Rohde: “Atendo-se claramente àquela antiqüíssima teologia grega que se recolhera no poema hesiodiano, estas Teogonias órficas descreviam o devir e o desenvolvimento do [187] mundo, dos obscuros impulsos primitivos até a variedade bem determinada do cosmo ordenado à unidade; e o descreviam como a história de uma longa série de potências e figuras divinas que, desenvolvendo-se uma de outra e uma superando a outra, revezam-se na obra de formar e governar o mundo e absorvem em si o Todo, para restituí-lo, depois, animado por um único espírito e Uno na sua infinita pluralidade. Certamente estes não são mais deuses do antigo tipo grego. Não só as divindades recriadas pela fantasia órfíca e subtraídas, pela força do símbolo, à possibilidade de uma clara representação sensível, mas também as figuras tiradas do Olimpo grego são aqui pouco menos que personificações de conceitos. Quem reconheceria o Deus de Homero no Zeus órfico, o qual, absorvendo em si o deus que está em toda parte, e tendo ‘assumido a força de Eripeu, tornou-se por sua vez o Todo: ‘Zeus é o princípio, o meio é Zeus, em Zeus o Todo se cumpre’. Aqui o conceito alarga de tal modo a personalidade, que ameaça fazê-la explodir; ele tira os contornos às figuras individuais e, com sábia ‘mistura de deuses’, confunde-os entre si”.

Ora, o que dizia Rohde, ao nosso ver, adquire hoje importância ainda maior, pois o fragmento de teogonia ou, pelo menos, o carme em que Zeus é chamado de princípio, meio e fim, e no qual parece perder as suas aparências míticas para se tornar o Todo e o fundamento do Todo, resulta ser do século V a.e.c., como já recordamos.

Eis o fragmento:

Zeus nasceu primeiro, Zeus do fulgurante brilho é o último; Zeus é a cabeça, Zeus é o meio: por Zeus tudo se cumpre; Zeus é o fundo da terra e do céu brilhante;

Zeus nasceu varão, Zeus imortal foi menina;

Zeus é o sopro de todas as coisas, Zeus é o ímpeto do fogo imperecível. Zeus é a raiz do mar, Zeus é o sol e a lua;

Zeus é o rei, Zeus do fulgurante brilho é o dominador de todas as coisas: de fato, depois de ter escondido todos, novamente do coração sagrado trouxe-os à luz cheia de alegria, operando ruínas15.

Em segundo lugar, como sobretudo Guthrie observou, as teogonias órficas, diferentemente da hesiodiana, terminavam com o mito de [188] Dionísio e os Titãs (do qual logo falaremos) e com a explicação das origens dos homens, assim como do bem e do mal que neles existem. Por conseqüência, enquanto “uma [isto é, a teogonia hesiodiana] não poderia nunca se tornar uma doutrina de base para a vida espiritual, a outra [isto é, a teogonia órfica] podia constituir esta doutrina, e com efeito a constituía”.

Ora, a idéia de fundo da parte final da teogonia era a seguinte. Dionísio, filho de Zeus, foi triturado e devorado pelos Titãs, os quais, por punição, foram queimados e incinerados pelo próprio Zeus, e das suas cinzas nasceram os homens.

É evidente em que sentido e medida este mito pode constituir a base de uma ética. Ele explica a constante tendência ao bem e ao mal presente nos homens: a parte dionisíaca é a alma (e liga-se a ela a tendência ao bem), a parte titânica é o corpo (e liga-se a ela a tendência ao mal). Daqui deriva a nova tarefa moral de libertar o elemento dionisíaco (a alma) do elemento titânico (o corpo). A reencarnação e o ciclo dos renascimentos são, portanto, a punição desta culpa, e estão destinados a continuar até que o homem se liberte da própria culpa.

Alguns estudiosos puseram em dúvida a antigüidade deste mito, não considerando suficiente o testemunho de Pausânias, que o relaciona a Onomácrito (portanto, ao século VI a.e.c.), e notando que a expressa conexão do elemento dionisíaco com a alma só se encontra nos neoplatônicos. Mas, ao contrário, foi observado que a natureza seguramente arcaica do mito, assim como alguns acenos de Platão (que não se podem explicar a não ser supondo que aludam a este mito) garantem a sua autenticidade.

O mistério do homem e o seu sentimento de ser um misto de divino e beluíno, com os opostos impulsos e as contrastantes tendências, eram assim explicados de modo verdadeiramente radical. Platão tirará inspiração desta intuição e, transpondo-a e fundando-a no plano metafísico, construirá a visão do homem “em duas dimensões”, da qual falaremos amplamente, que condicionou largamente o pensamento ocidental. [189]

As iniciações e as purificações órficas

Para concluir, devemos ainda acenar às práticas que os órficos uniam a estas crenças, e às quais atribuíam essencial importância.

Nessas práticas podemos distinguir dois momentos: o que implicava a participação em ritos e cerimônias e o que comportava a adesão a um certo tipo de vida, cuja regra fundamental era abster-se de comer carne.

Nas cerimônias de iniciação, provavelmente, representava-se e imitava-se o assassinato e o dilaceramento de Dionísio pelos Titãs, realizavam-se ritos e pronunciavam-se fórmulas de caráter mágico.

A purificação da culpa, em suma, era em larga medida confiada ao elemento não racional ou, como dissemos, mágico.

Já Pitágoras e os pitagóricos, embora conservando ainda muitos elementos deste gênero, começaram a atribuir à música e, posteriormente, à ciência o meio de purificação, como vimos acima. Mas a grande revolução foi operada, mais uma vez, por Platão, o qual, numa passagem exemplar do Fédon, teorizou, de maneira esplêndida, que a verdadeira força purificadora está na filosofia, e apresentou esta sua asserção como a verdade da antiga intuição órfica.

Eis a célebre passagem:

E certamente não foram tolos aqueles que instituíram os Mistérios: e na verdade já dos tempos antigos nos revelaram de maneira velada que aquele que chega ao Hades sem ter-se iniciado e sem ter-se purificado jazerá em meio à lama; ao invés, aquele que se iniciou e se purificou, chegando lá, habitará com os deuses. De fato, os intérpretes dos mistérios dizem que ‘os portadores de tirso são muitos, mas são poucos os Bacantes’. E estes, penso eu, não são senão aqueles que praticam retamente a filosofia16. [190]

Já foi há muito tempo observado que o antecedente da cosmologia filosófica é constituído pelas teogonias e cosmogonias mítico-poéticas, das quais é muito rica a literatura grega, e cujo protótipo paradigmático é a Teogonia de Hesíodo, a qual, explorando o patrimônio da precedente tradição mitológica, traça uma imponente síntese de todo o material, reelaborando-o e sistematizando-o organicamente. A Teogonia de Hesíodo narra o nascimento de todos os deuses; e, dado que alguns deuses coincidem com partes do universo e com fenômenos do cosmo, além de teogonia ela se torna também cosmogonia, ou seja, explicação fantástica da gênese do universo e dos fenômenos cósmicos.

Hesíodo imagina, no proêmio, ter tido, aos pés do Hélicon, na Beócia, uma visão das Musas, e ter recebido delas a revelação da verdade da qual ele se faz, mediatamente, arauto. Em primeiro lugar, diz ele, gerou-se o Caos, em seguida gerou-se Gea (a Terra), em cujo seio amplo estão todas as coisas, e nas profundidades da Terra gerou- se o Tártaro escuro, e, por fim, Eros (o Amor) que, depois, deu origem a todas as outras coisas. Do Caos nasceram Erebo e Noite, dos quais se geraram o Éter (o Céu superior) e Emera (o Dia). E da Terra sozinha se geraram Urano (o Céu estrelado), assim como o mar e os montes; depois, juntando-se com o Céu, a Terra gerou Oceano e os rios.

Procedendo no mesmo estilo, Hesíodo narra a origem dos vários deuses e numes divinos. Zeus pertence à última geração: de fato, foi gerado de Crono e de Rea (que, por sua vez, tinham sido gerados da Terra e de Urano); e, como Zeus, fazem parte da última geração todos os outros deuses do Olimpo homérico, vale dizer, os deuses que o grego então venerava.

Ora, como dissemos, é indubitável que a Teogonia de Hesíodo e, em geral, as representações teogônico-cosmológicas são o antecedente da cosmologia filosófica; todavia, é igualmente indiscutível que entre essas tentativas e a cosmologia filosófica (mesmo a mais primitiva, isto é, a de Tales) há uma nítida diferença. Para compreender a diferença entre uma e outra, voltemos às três características que acima indicamos como distintivas da filosofia, ou seja, a) a representação da totalidade do real, b) o método de explicação racional, c) o puro [41] interesse teórico. Ora, não há dúvida de que as teogonias possuem a primeira e a terceira dessas características, mas carecem da segunda, que é qualificante e determinante. Elas procedem com o mito, com a representação fantástica, com a imaginação poética, com intuitivas analogias sugeridas pela experiência sensível; portanto, permanecem aquém do lógos, ou seja, aquém da explicação racional.

E quando Aristóteles disse que o amante do mito é de algum modo filósofo1, disse-o referindo-se exatamente ao fato de que, como a filosofia, o mito nasce para satisfazer a admiração ou o puro desejo de saber, não por fins pragmáticos2: mas o mito permanece mito, parente da filosofia, não filosofia.

É dado que sobre este ponto, recentemente, se discutiu, e alguns acreditaram poder negar a existência dessa diferença, é bom que nos detenhamos em reafirmar alguns conceitos que consideramos essenciais. Jaeger escreveu: “Na Teogonia hesiodiana reina de alto a baixo o mais obstinado intelecto construtivo, com toda a coerência de um ordenamento e de uma pesquisa racional. Na sua cosmologia, por outra parte, há ainda uma força inata de intuição mítica, a qual permanece eficaz, além do limite no qual costumamos apontar o começo do reino da filosofia ‘científica’, nas doutrinas dos ‘físicos’ e sem a qual nos resultaria incompreensível a maravilhosa fecundidade filosófica daquele antiquíssimo período científico. As forças naturais de atração e de repulsão da doutrina de Empédocles, o Amor e o Ódio, têm a mesma origem espiritual do Eros cosmogônico de Hesíodo. O início da filosofia científica não coincide, pois, nem com o do pensamento racional nem com o fim do pensamento mítico. Encontramos ainda a mais genuína mitogonia no núcleo da filosofia de Platão e de Aristóteles, como no mito platônico da alma ou na intuição aristotélica do amor das coisas para com o motor imóvel do mundo”3. Mas Jaeger é vítima de uma ilusão de ótica: ninguém nega que antes do advento da filosofia existisse a razão e ninguém afirma que na Teogonia hesiodiana (assim como na épica homérica) não existam mais que mito e fantasia e nada de razão; assim como ninguém nega, ao contrário, que na filosofia permaneçam por muito tempo elementos míticos e fantásticos. Mas o ponto essencial está no papel determinante que desempenham uns e outros fatores; e veremos logo que, enquanto em Hesíodo ou nos autores de teogonias, o papel determinante é dado ao elemento fantástico-poético-mitológico, em Tales será, ao invés, dado ao lógos e à razão: e é precisamente por isso que a tradição chamou Tales de primeiro filósofo, dando-se perfeitamente conta de que no seu discurso algo mudara radicalmente com relação ao discurso dos poetas, e que esse algo assinalava a passagem do mito ao lógos.

De resto, note-se que na Teogonia hesiodiana falta exatamente o ponto que qualifica a cosmologia filosófica, vale dizer, a tentativa de individuar o primeiro princípio imprincipiado, a fonte absoluta de tudo. E o próprio Jaeger, contradizendo a tese da qual falamos acima, revela-o escrevendo: “O pensamento genealógico de Hesíodo considera advindo também o caos. Ele não diz: no princípio era o caos, mas: primeiro adveio o caos, depois a terra etc. Neste ponto se apresenta a questão de se não deve haver também um início do devir que, por sua vez, não seja advindo. A tal questão Hesíodo não responde, nem sequer a põe. Isso pressupõe uma lógica de pensamento ainda muito longe dele”4.

Mas, note-se, não põe a questão e não pode pô-la, justamente porque a fantasia, que se alimenta do sensível e das analogias extraídas do sensível, quando chega ao caos se apaga, e, não sabendo mais imaginar formas ulteriores, se detém; e a fantasia pode se representar como gerando o próprio caos, vale dizer, a realidade primeira, justamente porque vê que tudo é gerado (deuses e coisas); para representar-se isso em sentido contrário, ela deveria ir contra si mesma e, portanto, negar-se. E é exatamente isso que fará a filosofia desde o seu nascimento: irá contra a fantasia, a imaginação e os sentidos e inferirá suas figuras especulativas com a força do lógos, contestando o mito e as aparências sensíveis, criando algo completamente novo.

E quando se diz que a Teogonia é de grande importância para o advento da futura filosofia, diz-se algo justo: mas o advento da filosofia pressupõe a aquisição do novo plano do lógos, isto é, uma revolução, como em seguida veremos.

Regressemos a esse outro método de investigação, de decifração da vida humana e do mundo — a tragédia grega. Tanto quanto a ciência e a filosofia, a tragédia apresenta-se como um modo de explicação e de conhecimento do mundo. E de facto o é, nessa idade ainda religiosa do pensamento grego que é a segunda metade do século V. Nessa época são ainda raros os pensadores e os poetas que para resolver os problemas da vida humana os não apresentem à luz cintilante do céu, não os entreguem à vontade imperiosa dos seus habitantes. Sófocles, entre todos, é crente — crente contra ventos e marés, crente contra as evidências da moral e a ambiguidade do destino. Um mito parece ter acompanhado a longa e vigorosa velhice do poeta: o mito de Édipo, terrível mais que nenhum outro, que fere o senso humano da justiça como parece ferir a fé. Sófocles, a quinze anos de distância, trava duas vezes luta com este mito. Em 420 escreve Rei Édipo: tem setenta e cinco anos. Em 405, aos noventa anos, retoma, sob uma forma nova, quase o mesmo assunto, como se hesitasse ainda sobre o desenlace que lhe dera: escreve Édipo em Colono. Quer ir até ao fim do seu pensamento, quer saber, no fim de contas, se sim ou não os deuses podem castigar um inocente... Saber o que será do homem num mundo que tais deuses governam.

Conhece-se o tema do mito. Um homem assassina seu pai, sem saber que ele é seu pai; casa com a mãe por acidente. Os deuses punem-no destes crimes, para que o tinham destinado antes mesmo que ele tivesse nascido. Édipo acusa-se destas faltas, de que nós o não consideramos responsável, proclama a sabedoria da divindade... Estranha religião, moral chocante, situações [375] inverosímeis, psicologia arbitrária. Pois bem: Sófocles quer explicar ao seu povo esta história extravagante, este mito escandaloso. Quer, sem os despojar do seu carácter inelutável, inserir neles uma resposta do homem, que. de alto a baixo, lhes modifique o sentido.

I